ゆめ織るEXPO — 万博と織物の意外なつながり —

Prologue:万博のはじまり

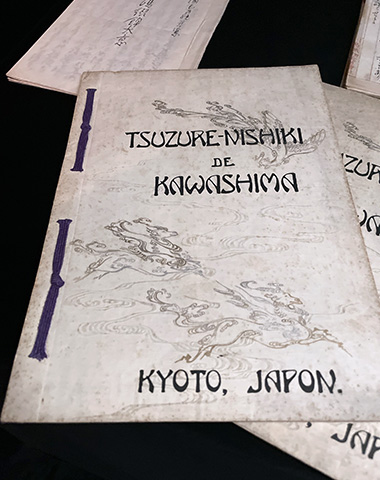

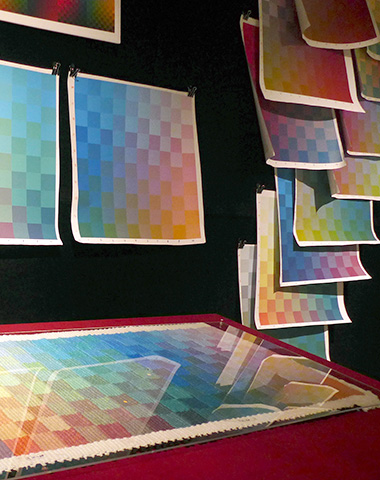

世界で最初に開催された万国博覧会は、1851年のロンドン万国博覧会です。日本政府が初めて出展したのは、1873年のウィーン万博でした。そして川島織物セルコンは、1889年の第4回パリ万博で初めての出展を果たしています。

プロローグでは、川島織物文化館に残る明治期の万博に関する資料を紹介します。

- 主な出展

-

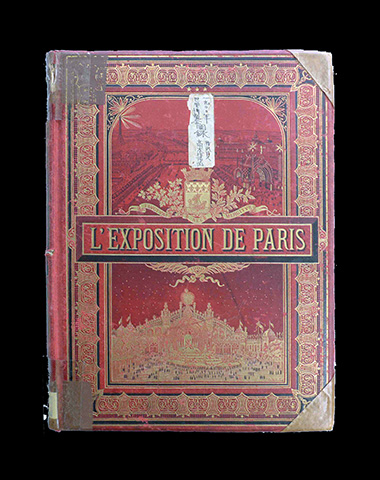

- パリ万国博覧会 全景図 ポスター 1889(明治22)年

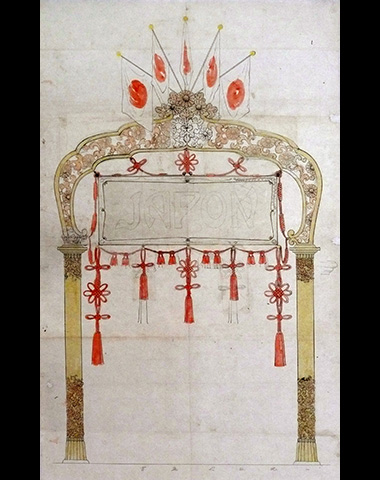

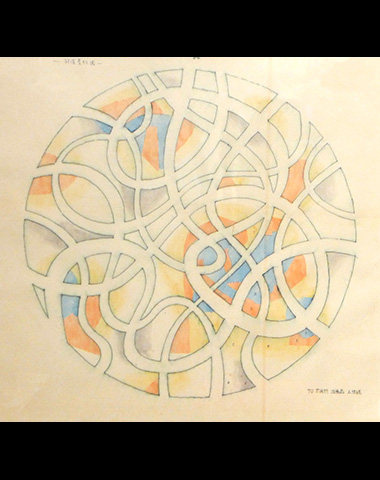

- リエージュ万国博覧会 日本館 正門 構想図 1902(明治35)年頃

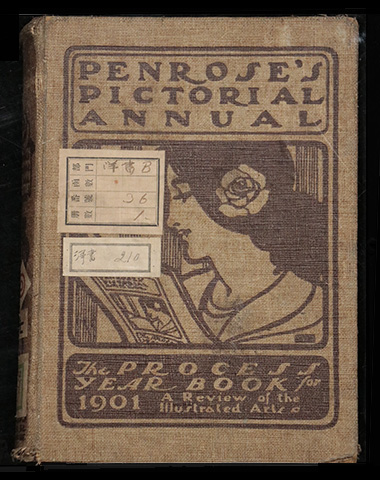

- PENROSE'S PICTORIAL ANNUAL Vol.7」1901(明治34)年