織物の屏風に拘る ― 歴代川島甚兵衞の情熱がやどる 織物のための屏風絵

- CULTURE

明治19年、一人の織物屋が海外に旅立ちました。二代川島甚兵衞 33歳。

インターネットはもちろん、テレビも電話もない時代、洋服を着たことすらない二代甚兵衞、相当の覚悟を決めての行動だったと想像されます。しかし、その勇気ある行動が、後の川島織物セルコンの発展につながりました。

川島織物文化館で開催中の「挑戦をつづけた はじまりのモノづくり」展では、二代川島甚兵衞が手掛けた新規事業や挑戦・工夫について紹介しています。

目次

明治維新後、人々の生活の様々な面で西洋化・近代化が進みました。産業においても国策として工業化が強力に推し進められた時代、染織業も洋装による需要の変化や生糸(きいと)の輸出増大、合成染料の導入、フランスのリヨンからジャカードを導入するなど大きな変化に見舞われていました。

二代甚兵衞は元来、改良縮緬織物の発明などアイデアに長けた人物でしたが、その才能は、1886(明治19)年に渡欧の機会を得てさらに花開きます。

当時地方の一実業家が渡欧の機会を得ることはまれで、しかも命懸けでした。現在とは違い船旅でしたが、出発前には今生の別れになるかもと水盃(みずさかずき)を交わすことが珍しくなく、二代甚兵衞も遺言書を書いて乗船しています。ときに33歳。ヨーロッパの染織品を学び日本の染織業の近代化・工業化への方策を探るためと、輸出先としての各国の動向を実見するための渡欧でした。

40日余りの船旅の末、無事にヨーロッパに到着した二代甚兵衞は、フランス・ドイツなど8カ国を回り各地の織物産地を精力的に視察します。生産工場や工房に加え博物館や建築などから、貪欲に知識を吸収しました。同時に、日本から持参した秘蔵の染織品コレクションと現地の織物を比較し、日本の織物が技術的に劣らないことを確信します。

また各国の王宮も見学、インテリア装飾における染織品の使用の多さから、ここに日本の織物の需要拡大の可能性を見出し、この分野への参入を決意しました。

1887(明治20)年、大量の染織資料とともに帰国した二代甚兵衞は、1888(明治21)年の明治宮殿への御用織物納入など、猛然と新規事業に取り掛かりました。

ヨーロッパ各国で壁面を飾っていたタペストリー(壁掛)は、防寒などの機能に加え空間を装飾するものとして、16世紀以降さらに芸術的価値を加えられ発達を遂げたものです。二代甚兵衞は、フランスのゴブラン織に代表されるこれらの織物が日本の綴織(つづれおり)と同じ技法であることを当地で実見しました。そして当時の日本の綴織機としては常識外れの大きさである幅約2mを皮切りに、次々と大機(おおばた)を考案、明治36年頃には最大幅約18mに達しました。1888(明治21)年には、ゴブラン織と同じく緯糸(よこいと)に羊毛を使用した綴織の壁掛「大徳寺焼香場」を製作しています。

なお、二代甚兵衞は従来の綴織と同じ、織物の下から上に向かって織り進める方法を採りました。ちなみに、欧州のタペストリーは横向きに織り進めます。

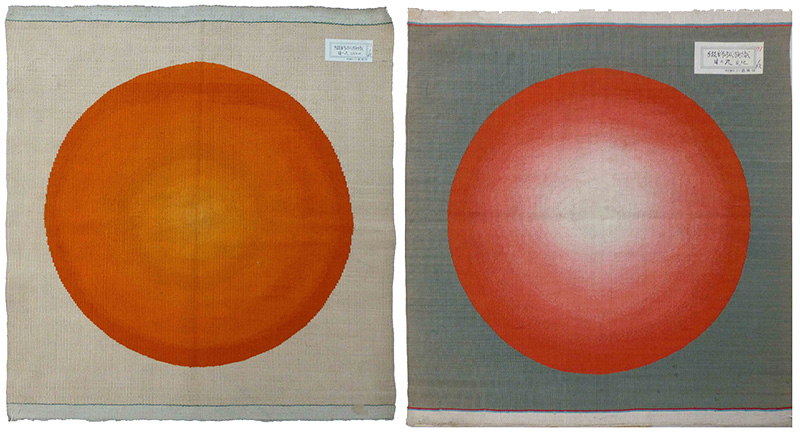

さて、この「大徳寺焼香場」の試織、”ぼかし”を表現するために同系の色を何色も使用したり、2色の色糸を撚(よ)り合わせて作った糸を使用してみたり、と工夫されていますが、色と色の境目が目立ったり、グラデーションを完全に表現できていなかったりと、従来のタペストリーと同じく平面的な印象を与えます。残念ながら川島織物文化館には完成した綴織の記録がなく、この試織からどれほどの進歩を遂げていたか確認する術がありませんが、すぐに買い手がついたといい、上々の出だしだったのではないでしょうか。

「大徳寺焼香」の完成後、更なる表現を求めて二代甚兵衞は絵画的な織表現の向上に挑みました。

繊細で精緻な表現を求めて、緯糸の材質を、扱い慣れた絹に変更、多くの中間色を作り、細かく使い分けることで、日本画には欠かせない、色の微妙な濃淡を表現することにあくまでもこだわりました。

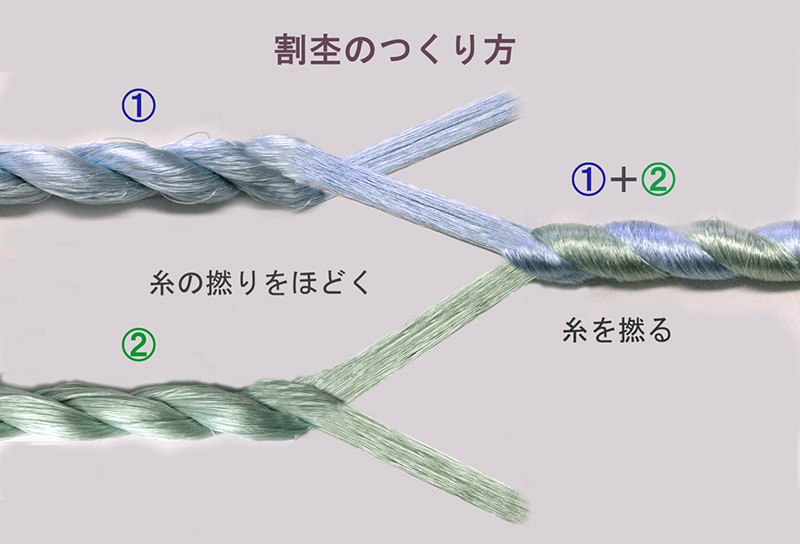

そして割杢(わりもく・2色の糸の撚りをそれぞれほどき、半分ずつ合糸して再び撚りを掛け、中間色を作る技法)を開発。

織技術の向上と併せて暈し表現に磨きを掛け、写真のように立体表現をも可能にし、絵画にも勝る表現力を獲得しました。

「使う」ためではなく「見る」ための織物、「美術工芸織物」というそれまでの日本にはない織物のジャンルの確立であり、本家のタペストリーを超える綴織壁掛の完成でした。

一方、紋織では現在でいう美術工芸品のような美術織物に加えて、同じ紋様を複数製作できる特徴を活かし、良品廉価なカーテンなどの美術応用織物、より身近な着物地などの実用織物の生産に取り組みました。このように様々な用途に最適な織り方を生み出していきました。

1890(明治23)年にジャカードを導入、西陣ではむしろ後発でしたが、その性質をよく見極めた上のことで、導入後はジャカードの特徴の一つである再現性を活かした大柄な帯、服地からインテリア装飾にも転用可能な広幅織物の生産など、国内外を見据えた生産体制を整えました。のように「見る」ための綴織とは違い、あくまでも「使う」もの・実用に重きを置いたものでした。

1887(明治20)年、綴織の美術表現力に最も大切な原画・織下絵製制作のため、専業の画家を雇い入れ考案部を創設します。分業制の西陣では織物の図案は外部の職人が請け負うことが多く、二代甚兵衞も日本画の大家を中心に原画を数多く発注していますが、より織物の特性に精通した描き手を育成することで、他にはないデザインと織表現を追求しました。

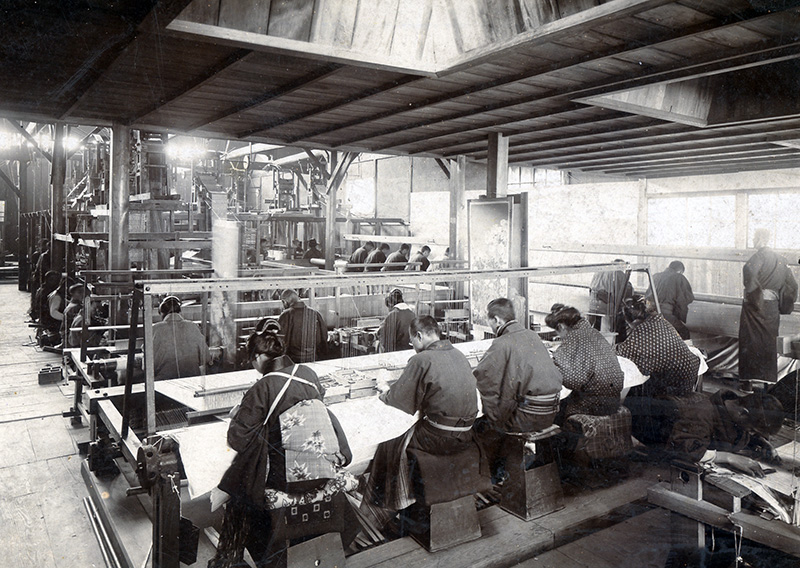

また女性の登用にも積極的で、川島織物文化館に残る古写真には、男性と肩を並べて織る女性も多く写っています。まだ女性が家の外で働くことが一般的ではなかった時代、男性に伍して働き賃金を得ることは、家庭内での女性の地位向上にもつながったのではないでしょうか。

さらに1889(明治22)年創設の刺繍部では、聾唖院(ろうあいん)の生徒を採用していました。現在の職業訓練のような役割も果たしていたと思われます。その他、ぼかし織に欠かせない微妙な色の糸を正確に染めるため、染色も内製化するなど、図案から染色・製織に至る一貫生産を整えていきます。徹底した分業が特徴の西陣では異例の、近代的な工場組織でした。

「川島はんは大風呂敷ばっかり広げて」などと同業者から陰口をたたかれたこともあった二代甚兵衞ですが、その先見性と発想力は自社製品の改良にとどまらず、製品の品質保証などに対する数々の建白書や、特許・意匠登録といった知的財産権の確立に至るまで広範囲に及びました。

そして目指すところは、常に一企業としてではなく、西陣全体、ひいては日本の染織業界全体の品質と技術向上であり、日本の織物が世界の一流品となることでした。

新型コロナウイルスの発生や物資・食料の高騰、物流の混乱などが生じる一方で、DX(デジタルフォーメーション)、カーボンニュートラル、SDGsといった用語も毎日のように聞こえ、新しい生活へのシフトも始まっています。

19世紀末、川島織物の発展の祖である二代川島甚兵衞が興した新規事業には、現代にも通じる先見性が垣間見られます。 翻って今日、SDGsに代表されるグローバルな視点は、現在の川島織物セルコンの技術者・デザイナーに今も引き継がれ、ISO14001認定、エコ・ファースト企業認定、カーボンオフセット商品などに活かされています。

川島織物文化館では、二代甚兵衞の新規事業の数々を多彩な資料で辿る「挑戦を続けた はじまりのモノづくり」を2022年6月30日(木)まで開催しています。

会期等は新型コロナウィルス感染拡大防止のため変更する場合があります。詳しくは川島織物文化館までお問い合わせください。

| 会期 | 開催中 〜 2022年6月30日(木) |

| 会場 | 川島織物文化館 |

| 休館日 | 土・日・祝祭日、夏期、年末年始 (川島織物セルコン休業日) |

| 入館料 | 無料 |

| 関連リンク | 展示情報 昭和のはじめを駈け抜けた とっておきの一着 チラシ |

| その他 | ※ご見学は完全事前予約制です。 ※新型コロナウイルス感染防止のための対策を講じた上で、運営をしています。 ご理解とご協力をお願いいたします。 詳細は ホームページ をご確認ください。 |